Susana Pardo

Double Bind es el título de la instalación que Juan Muñoz realizó para el proyecto Unilever Series de la Sala de Turbinas de la Tate Modern de Londres en 2001. Desde el 30 de octubre de 2017 es posible visitar esta descomunal obra (de 155 metros de largo y 35 metros de altura, en origen) gracias al proyecto PLANTA de la Fundación Sorigué en Lleida. La idea es que permanezca 5 años ocupando una nave de 2.200 metros cuadrados en el centro del complejo industrial del Grupo Sorigué en un diálogo espectacular y fructífero entre empresa, actividad constructora, arte y espacio de conocimiento.

Antes de nada, es importante reseñar el choque que provoca, al visitante urbano, el recorrido por el complejo Sorigué que nos conduce al lugar destinado a PLANTA. No se parece a nada conocido en los museos o exposiciones alternativas de las ciudades donde el espectador es mimado, domesticado y acostumbrado al confort de espacios climatizados y adaptados a escala humana. Sin embargo, aquí abruman las dimensiones espaciales, la soledad del lugar, los enormes tamaños de las dovelas de túneles que producen y aguardan para ser transportadas, el sol abrasador de junio o el viento frío que sopla en invierno, en esta comarca a 20 minutos de la ciudad de Lleida; pero sobre todo, desconcierta la frenética y tecnificada actividad que despliegan los obreros de la empresa junto a la inmensa puerta de acero de la nave que alberga la obra de Juan Muñoz.

|

|

La perturbación no desaparece al entrar en el frío y silencioso recinto. Todo aquí es a lo grande. Nos encontramos ante una sola obra, de naturaleza inmersiva, en la que hay que adentrarse, lo que significa que cualquier explicación o aclaración sobre la instalación queda sometida a la parcialidad que supone la experiencia personal y los límites del lenguaje para verbalizar emociones.

|

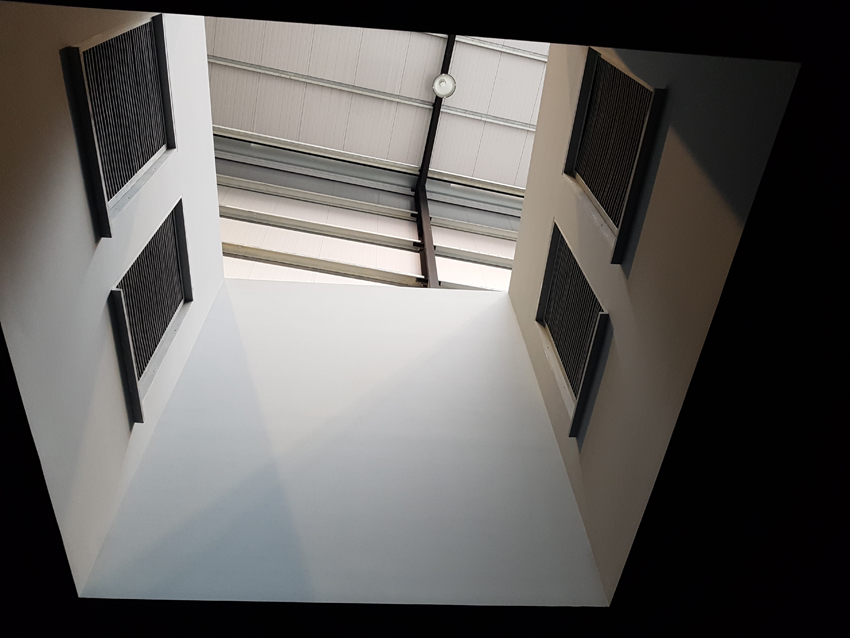

Nos enfrentamos, así, a una construcción arquitectónica de dos alturas. Una gran rampa en descenso facilita y dirige los pasos automáticamente hacia el nivel más bajo, aunque la persona que guía la visita nos encamina hacia la escalera central que lleva al piso superior. Al llegar arriba, una barandilla de hierro impide el paso y anima a la contemplación de un espacio vacío, minimal y muy iluminado (por claraboyas y luz artificial) que ocupa toda la sala. Hay unas piezas geométricas pintadas en el suelo que simulan huecos y otras que son auténticos agujeros que comunican con el nivel inferior. Al fondo se ve un ascensor que sube y baja constantemente, pero no es accesible. Nadie puede pisar el suelo, el paso está vetado. Poco más.

Bajamos a lo que parece un parking, una sala oscura con columnas, sólo iluminada por los huecos abiertos que vimos anteriormente. Pasear por aquí no es agradable, es una estancia fría en la que uno no se siente seguro, el miedo atávico a la oscuridad y la indefensión ante un ataque por sorpresa nos retrotrae a un mundo ancestral.

|

|

Sin embargo al mirar por los huecos luminosos del techo (vistos anteriormente desde arriba) descubrimos lo más desconcertante de la instalación: existe un nivel intermedio, invisible desde la entrada y el piso más alto, donde vemos personas y viviendas. Pero en realidad todas son del género masculino y parecen tener la misma cara, como si todos representaran a una sola persona. Miran hacia abajo, están sentados o en movimiento, pero no se puede saber qué hacen ni qué significa su presencia. Dos ascensores llegan al nivel más bajo, pero las puertas están cerradas, el acceso sigue estando negado.

|

El título de la obra, Double Bind, cuyo significado sería doble atolladero, fue acuñado por el antropólogo Gregory Bateson en su libro Hacia la teoría de la esquizofrenia [1], para describir cómo el cerebro responde ante una comunicación donde se reciben mensajes contradictorios; por ejemplo, cuando alguien asegura a su pareja que la quiere al mismo tiempo que le «hace la cobra» (un querer y despreciar al unísono). Bromas aparte, Bateson considera que, en este tipo de situaciones de paradoja, si el conflicto persiste y la persona no puede resolver situaciones de presión (por ejemplo el niño del que se mofan o abusan por tímido, hasta que estalla en un ataque de violencia y entonces es reprendido) se podría llegar a desarrollar una esquizofrenia sin que exista ningún tipo de disfunción cerebral. Este es un punto inquietante, cualquiera de nosotros podría traspasar la imperceptible barrera de la locura y dejar de ser ese yo perfecto, racional y sensible capaz de controlar lo que es y lo que le rodea.

|

Y es en este punto desde donde parte el artista: la esquizofrenia que padecía su hermano; una patología que afecta al pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta, una enfermedad en la que se pierde el contacto con la realidad y produce una gran incomunicación. Encierro, soledad, aislamiento, desconexión, quedan certificados en esta pieza donde hay tres niveles inaccesibles entre sí y entre ellos sólo existe el contacto visual, pero no la verdadera relación ni intimidad.

|

Al profundizar en la exploración de la disfunción cerebral de la percepción y la comunicación, el artista se adentra intuitivamente en un lugar mucho más recóndito donde conceptualiza sobre la división más intensa y trascendental que vive el ser humano: la producida entre la conciencia humana y el misterio que habita, esa esencia inaprensible e inabarcable hacia donde pretende dirigirse y cuyo acercamiento produce un fallo del sistema sensorial donde el exceso de información puede colapsar el cerebro. Es por esto que Muñoz coloca de forma racional tres niveles: uno inferior o sala de máquinas, único lugar por donde los visitantes pueden circular, es el espacio más oscuro donde la vida se desarrolla; un segundo nivel donde se mueve el esquizofrénico y el artista (todos los rostros de las figuras son reproducciones del hermano enfermo del artista excepto una que es copia de la cara de Muñoz), como arquetipos de aquellos que pueden salirse de lo racional. El loco ha perdido la percepción objetiva de la realidad por su patología y el artista se deja llevar por la intuición en el proceso de creación para abandonarse a sí mismo, para que la parte racional no interfiera al contactar con lo que desconoce. El artista es un guía, un intermediario chamánico que obliga a los habitantes del piso inferior a mirar hacia arriba, les llama la atención y les impone la mirada sobre ese lugar inaccesible físicamente pero que se puede descubrir a través de la mente y el espíritu.

|

«Para saber hay que imaginarse», dice Didi-Huberman [2], y quizá es más acertado pensar y recrear una realidad sobre lo que se observa desde abajo que dejarse llevar por lo que vemos en el tercer nivel superior. En el piso más alto, el más iluminado, es intransitable, desde la barandilla no se tiene perspectiva suficiente para ver a través de los huecos; pero además lo percibido es falso, la mente es engañada con trampantojos que confunden entre realidad y ficción. Este es un espacio misterioso del todo, se manifiesta inmenso e impracticable, sólo se tiene acceso a través del loco y del artista que se han colocado en el intermedio como etapa vehicular que nos puede llevar a una unión con lo que nos es desconocido y vetado por los sentidos. Este nivel superior se manifiesta como metáfora de lo trascendental, al que no se puede llegar físicamente (los ascensores no se abren, las barandillas cortan el paso) una conceptualización de un espacio de conocimiento, un lugar para la mente y el espíritu.

|

Fotografías: Susana Pardo

NOTAS

1. BATERSON, Gregory: Hacia la teoría de la esquizofrenia. Buenos Aires, Almagesto-Rescate, 1991, pp 17-47.

5. DIDI-HUBERMANN, Georges: Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto, Barcelona, Paidós, 2017, p. 17.